历史上总是会提到“江南”,想问一下江南地区包含哪些地区/城市 ?广义上的江南和狭义上的江南分别包括哪些城市?江南地区的文化、经济等有什么特色?

相似、相关问题:

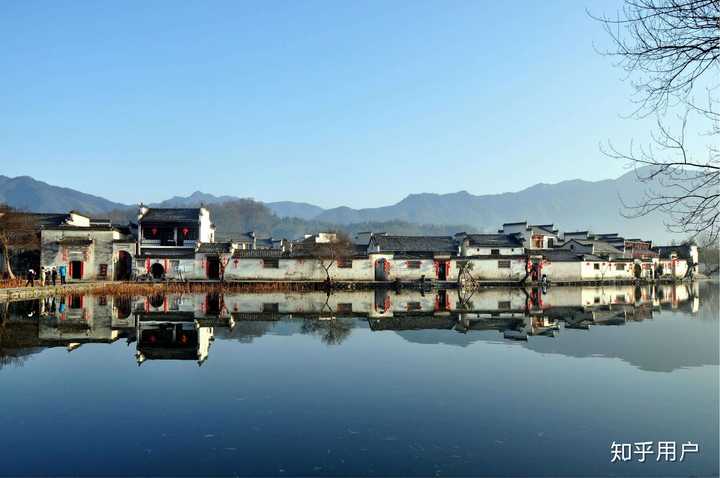

人们普遍认为江南地区说着吴侬软语,那么这个江南地区究竟指的是哪些城市或地区?江南是一个人杰地灵、山清水秀的地方,从古至今 “江南” 一直是个不断变化、富有伸缩性的地域概念,但始终代表着美丽富饶的水乡景象;至今也是自然条件优越,物产资源丰富,商品生产发达,工业门类齐全,是中国综合经济水平最高的发达地区。

在不同历史时期,江南的文学意象不尽相同。江南最早出现在先秦两汉时期。在东周时期是以吴国、越国等诸侯国所在的长江中下游,即今上海、浙江北部、江苏南部、安徽东南部长江中下游以南部分地区(摘自央视纪录片《何处是江南》)。

江南含义的历史变迁

在 “二十四史” 中,最早出现 “江南” 的记载是《史记・五帝本纪》:“舜…… 年六十一代尧践帝位。践帝位三十九年,南巡狩,崩于苍梧之野。葬于江南九疑,是为零陵。” 这里所言 “江南” 的意义实在太广泛了。

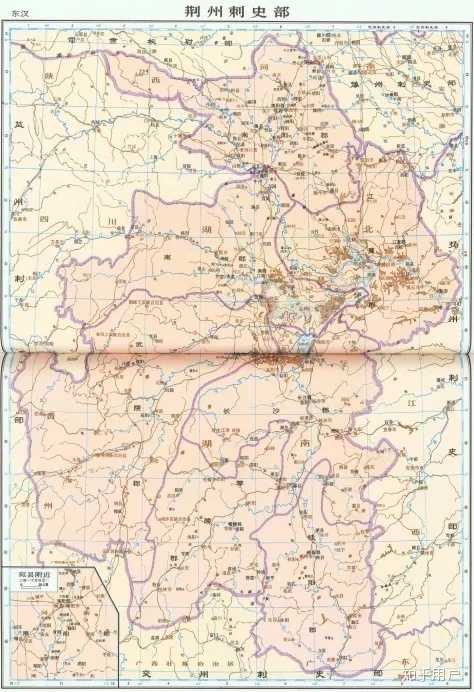

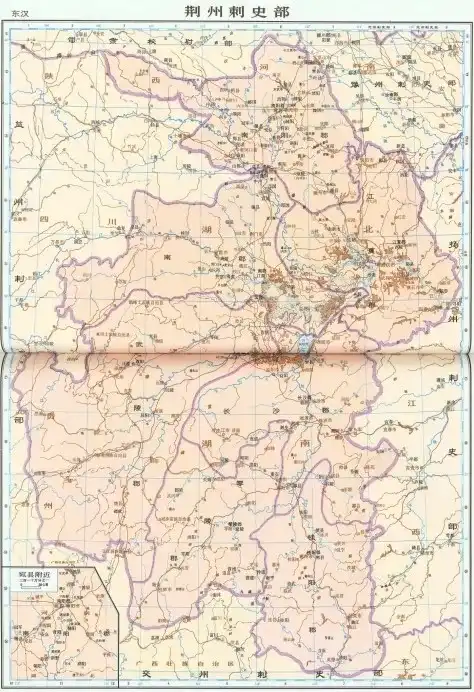

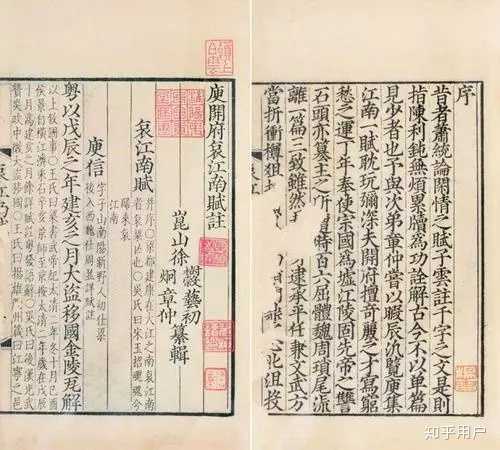

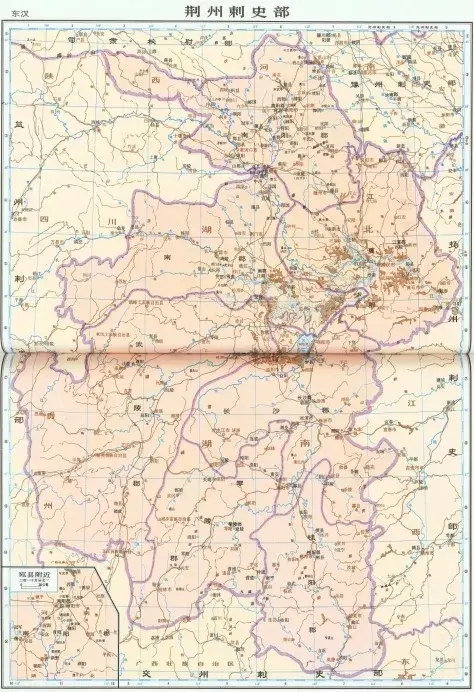

到秦汉时期,“江南” 的含义略显明确,主要指的是今长江中游以南的地区,即今湖南省、湖北南部和江西部分等地。《史记・秦本纪》中说:“秦昭襄王三十年,蜀守若伐楚,取巫郡,及江南为黔中郡。” 黔中郡在今湖南西部。由此可见当时 “江南” 的范围之大。但据《史记・五帝本纪》,可知其南界一直达到南岭一线。在汉代人的概念中,江南已经十分宽广,包括了豫章郡、长沙郡、庐陵郡,相当于今天的江西省湖南省。当然,在两汉时期,洞庭湖南北、赣江流域地区应是江南的主体,其中的 “江南” 说的就是这一地区。至隋代,“江南” 也被用作《禹贡》中 “扬州” 的同义词,但实际上 “江南” 还有江汉以南、江淮以北的意思。①因此,《史记・货殖列传》中关于 “江南豫章、长沙” 与 “江南卑湿、丈夫早夭” 的描述,在清代人看来,都属湖广、江西地区;而《项羽本纪》云 “江东虽小,纵江东父老怜而王我” 中的 “江东”,事实上也是清人心目中的 “江南”。②较为明确的江南概念应当是从唐代开始的。贞观元年 (627 年)分天下为十道,江南道的范围完全处于长江中下游。

① 参见周振鹤:《释江南》,载《中华文史论丛》第 49 辑,上海古籍出版社 1992 年版;另见周振鹤:《随无涯之旅》,三联书店 1996 年版,第 324--334 页。

② [清] 钱大昕:《十驾斋养新录》卷十一《江南》,上海书店 1983 年据商务印书馆 1937 年版复印本,第 245 页。

③ 参见周振鹤:《释江南》,载《中华文史论丛》第 49 辑。

从元代开始的官修地理志中,“江南” 一词还有被用于行政区划的。如清代所谓的 “江南”,主要指的是今天长江下游的江苏、安徽、上海地区。但经济意义上的 “江南” 越来越明确地转指传统的浙西、徽州、吴或三吴地区。明代已经将苏、松、常、嘉、湖五府列为 “江南” 经常性的表述对象,因为这些地区的经济发展已在全国获得了独一无二的地位,且备受国家倚重。嘉靖年间的嘉兴府海盐县人郑晓,就是以这些地区来论述江南的。

当然,明清人对 “江南” 一词的运用还是相当随便的。在他们的意识中,只要与这些地方有关联的,就可指为 “江南”,丝毫不会注意有什么界域存在。

① [明] 郑晓:《今言》卷三,中华书局 1984 年版,第 139 页。

② [明] 卢泾才:《上史大司马东南权议四策》,载 [明] 冯梦龙编撰:《甲申纪事》卷十一,上海古籍出版社 1993 年影印本。明末清初人顾炎武在其著《天下郡国利病书》(民国二十五年涵芬楼影印昆山图书馆藏稿本)原编第十一册 “浙江上” 中所述的相同内容,显系直录卢氏原文。

③ [清] 东鲁古狂生:《醉醒石》第八回 “假虎威古玩流殃,奋鹰击书生仗义”,上海古籍出版社 1992 年版.第 68 页。

当代学者

就是在今天,学术界对于江南的界定,也常有歧异。

从傅衣凌等学界前辈研究江南伊始,一大批关于江南的论著从经济、文化、政治、社会、环境甚至地质构造等各个方面展开了详细的讨论。傅衣凌的《明清时代商人及商业资本》①、《明清农村社会经济》②、《明代江南市民经济试探》③和《明清社会经济变迁论》④,尽管所论多涉江南地区,但尚未对江南作出一个明确的界定。

较早对江南的含义提出讨论的是王家范,在他早期关于江南市镇结构及其历史价值的研究中,认为至迟在明代,江南地区就已是一个有着内在经济联系和共同点的区域整体,官方文书和私人著述中往往也将五府乃至七府并称,因此,最早的江东经济区(严格地说是长江三角洲经济区)事实上已经初步形成,而且这个经济区当时是以苏、杭为中心城市,构成了都会、府县城、乡镇、村市等多级层次的市场网络。⑤刘石吉在其《明清时代江南市镇研究》中表示,江南是指长江以南属于江苏省的江宁(即南京)、镇江、常州、苏州、南通、松江和太仓直隶州,长江以南属于安徽的宣州、徽州、太平、宁国以及浙江的杭州、绍兴、宁波、嘉兴、湖州地区。⑥洪焕椿、罗仑主编的《长江三角洲地区社会经济史研究》一书,也对江南下了一个自己的定义:主要是指太湖钱塘江流域,大运河长江南岸。① 傅衣凌:《明清时代商人及商业资本》,人民出版社 1956 年版。

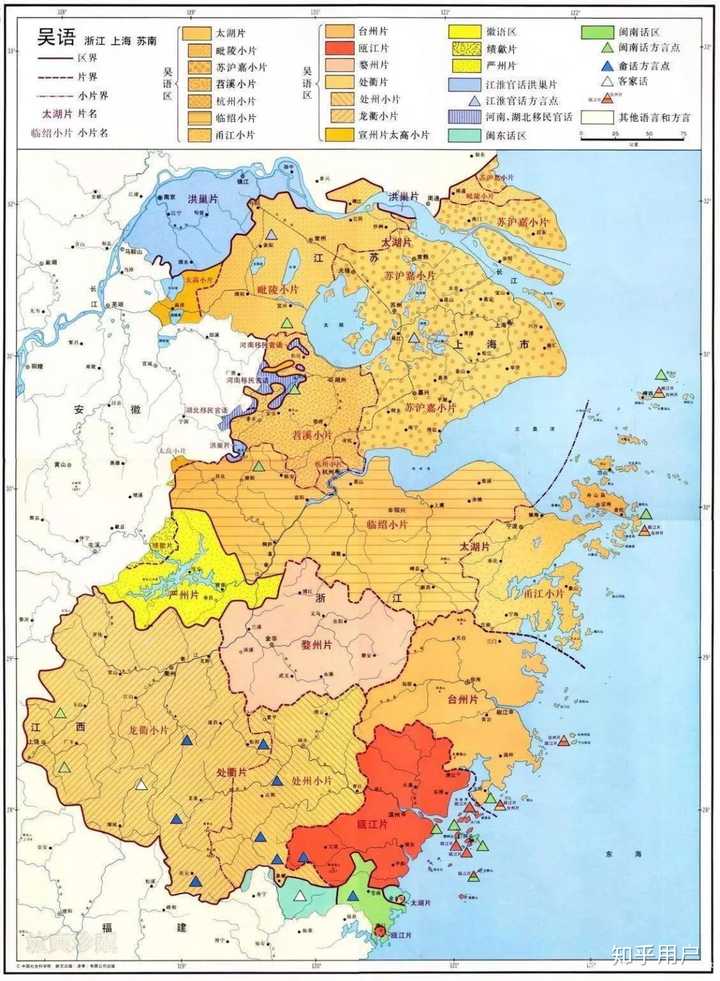

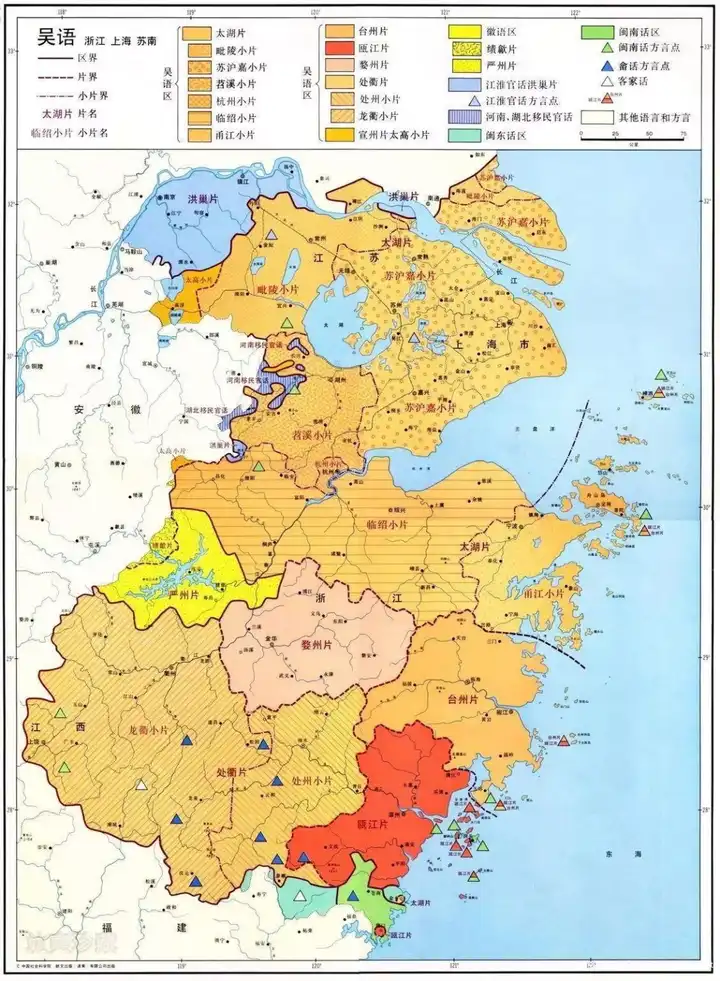

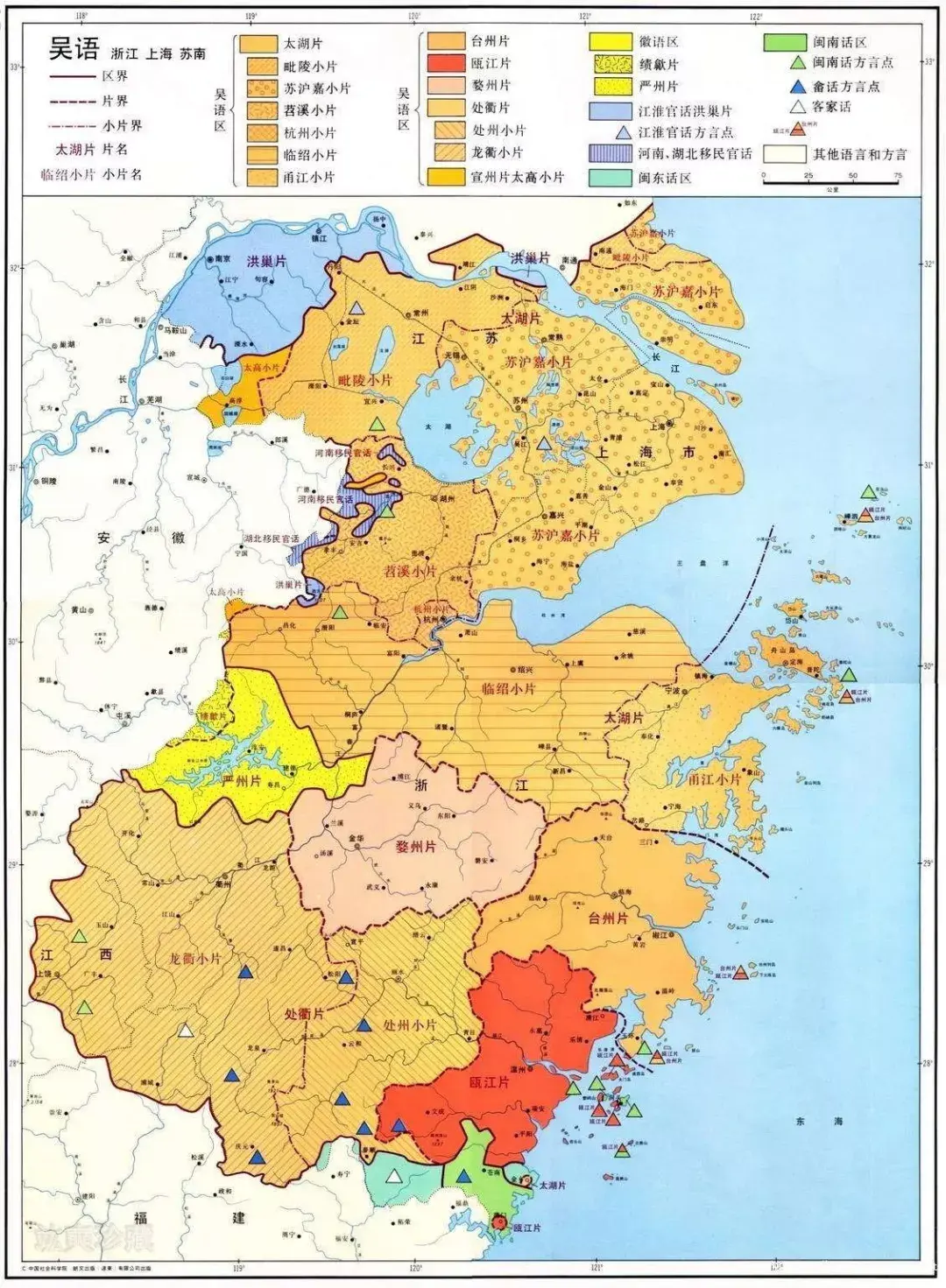

吴越民系(江浙民系):分布在江苏南部、上海市、浙江省、安徽东南部和江西东北部(信州、上饶、广丰、玉山的吴语一区三县,婺源、德兴、浮梁的徽语三县);人口约 7700 万,方言: 吴语、徽语;文化中心:苏州、绍兴、上海、杭州、徽州(今黄山市为主体,含安徽绩溪县,江西婺源县);经济中心:上海、苏州、杭州、无锡、宁波、温州;最大城市:上海。

但是广义上的江南代表性城市不但有吴越民系内的城市,还包含有其他民系,包含有:南京、苏州、无锡、常州、扬州、南通、镇江、湖州、杭州、绍兴、嘉兴、上海、宁波、芜湖、宣城、徽州(黄山)、马鞍山、池州、铜陵、安庆、九江、上饶、景德镇等。

————百度百科。星空体彩官方平台APP

所以,苏南浙北他们当然算江南,而且算很纯正的正统江南。

只不过那里的有些人因为各种各样的原因,不管是知识水平不够,说到江南就整天活在自己的世界里,还是目光变得狭隘,盲目自大,不愿意承认那些民系相同,方言相近(吴语也有很多种类,不是只有苏南浙北太湖片才是吴语,皖南是吴语宣州片,浙江温州话是吴语瓯江片,我徽州的徽语也是脱胎自吴语),民风类似的穷亲戚也有江南的影子,这些都无可厚非,根本原因也只有一个。

拿我们徽州举个例子,若不是明清徽商的兴盛,徽州的经济强盛带来的徽文化遍地开花,说难听一点就凭徽州那和江南水乡相比的荒山野岭,凭我等中原士族衣冠南渡的后代,凭我徽州失去浊音,“六邑之语不能相通也”的徽语(也曾被分作吴语徽严片),哪有资格,在江南这个意象里占有一席之地?

有人说江南人必须说吴语

南京

镇江

有人说江南必须在长江以南

扬州

有人说江南必须在钱塘江以北,在长江流域

绍兴

宁波

有人说江南必须地处平原

徽州

宣城

金华

严州

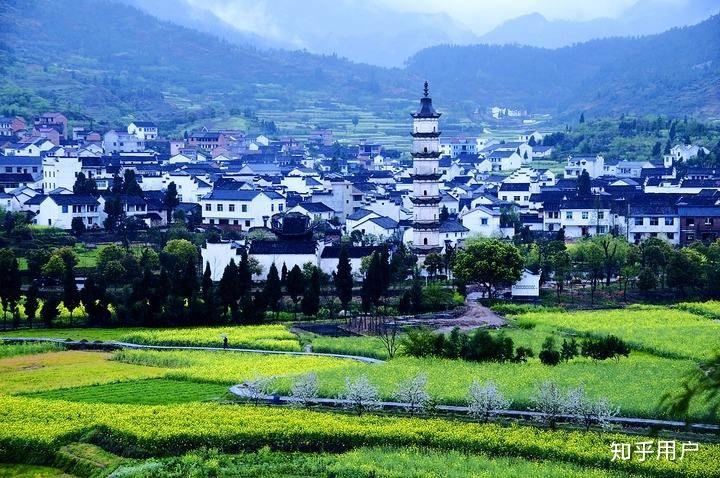

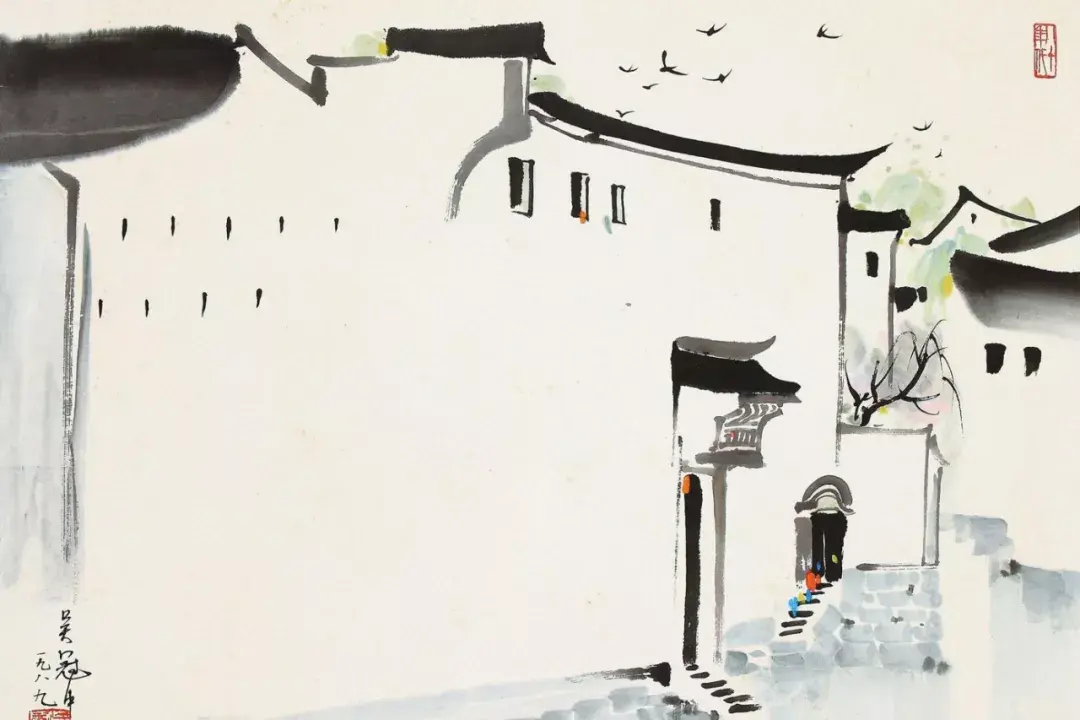

人们印象里的江南,应是一种文化,是文化层面上的江南。粉墙黛瓦、小桥流水、亭台楼阁、才子佳人、诗词歌赋。

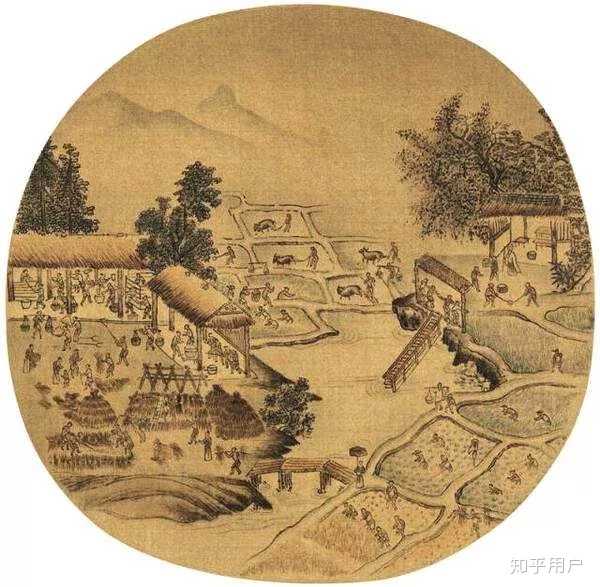

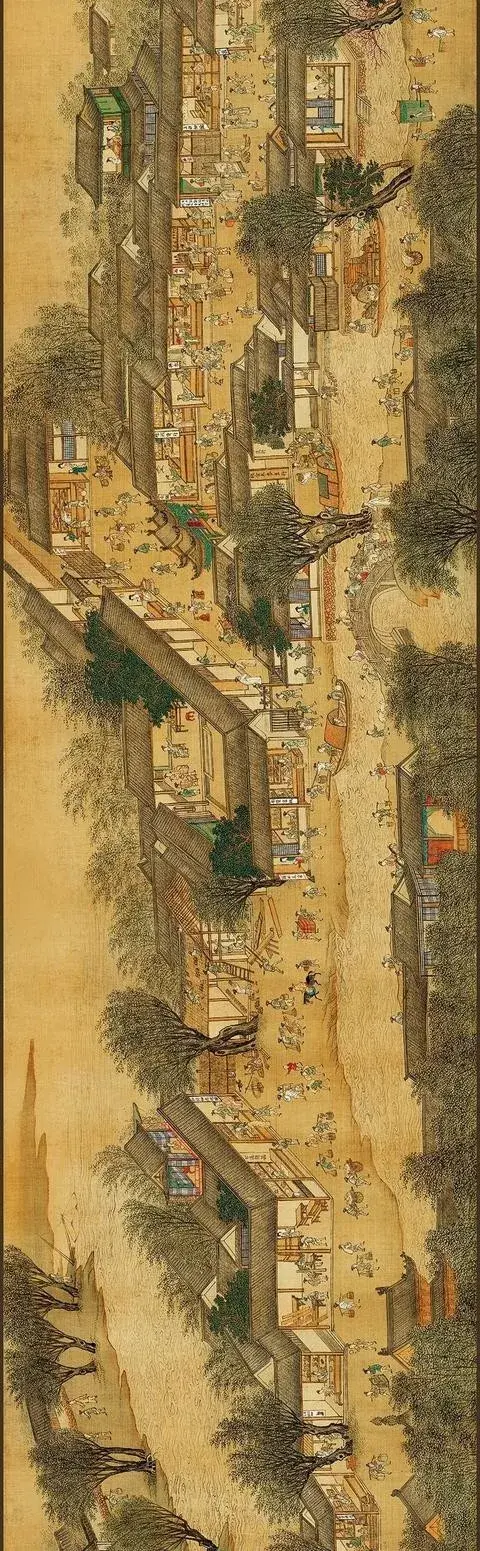

太湖流域一直是江南的核心地区,“苏湖熟,天下足”、“上有天堂,下有苏杭”。

但

没了扬州江南就失了二分明月

没了南京江南就缺了虎踞龙盘之势

没了绍兴江南就丢了骨头

没了宣州、徽州江南就少了文房四宝

从扬州、泰州、南通到上饶、徽州、衢州,江南一点都不能少。

翻开我国数千年的地名演变史,有一些地名沿用到了今天,比如“河北”;有一些地名消失于历史烟尘之中,比如“西域”;还有一些地名名称依旧,但所指范围早已不同,比如“山东”。

种种变化,既体现着时间的磨洗,也彰显着空间的位移。

其中,另有一些地名,其内涵的演变,不仅蕴含数千年时空的变幻,更集经济、文化等多重意象于一体。比如咱们下面要说的——“江南”。

早期的“江南”一词,既不是专指今天的长江下游一带,也跟“水乡”“繁华”这些意象没有任何关系。这期间究竟发生了什么呢?且听小生慢慢讲来。

首先应当声明,全长数千里的长江,流域范围极其广大。从字面意义上讲,但凡符合“长江以南”这个条件的,都有资格被称作“江南”。因此,在不同时期、不同作者笔下,“江南”一词的指代范围,也各有不同。

但至少有一点,学界业已达成共识:早期的“江南”,更多时候,指的是长江中游以南、南岭以北的这一区域,即今天的湖北中南部至湖南一带。

【典籍中的江南

“魂归来兮,哀江南”——《楚辞·招魂》

“秦与荆人战,大破荆,袭郢,取洞庭五湖江南,荆王君臣亡走东服于陈”——《韩非子·初见秦》

“衡山、九江、江南、豫章、长沙,是南楚也”——《史记·货殖列传》】

这些句子中的“江南”,指的都是这一区域。甚至王莽时期将夷道县更名江南县,地点仍在这一区域。

即以楚国故都江陵为中心,向南发散的地理单元,既是秦末三楚中“南楚”的组成部分,也是汉代十三部州内“荆州”的主要区域,可谓是名副其实的——“荆楚之南”。而今天被我们称作“江南”的长江下游地区,此时还叫“江东”,归属“扬州”管内。

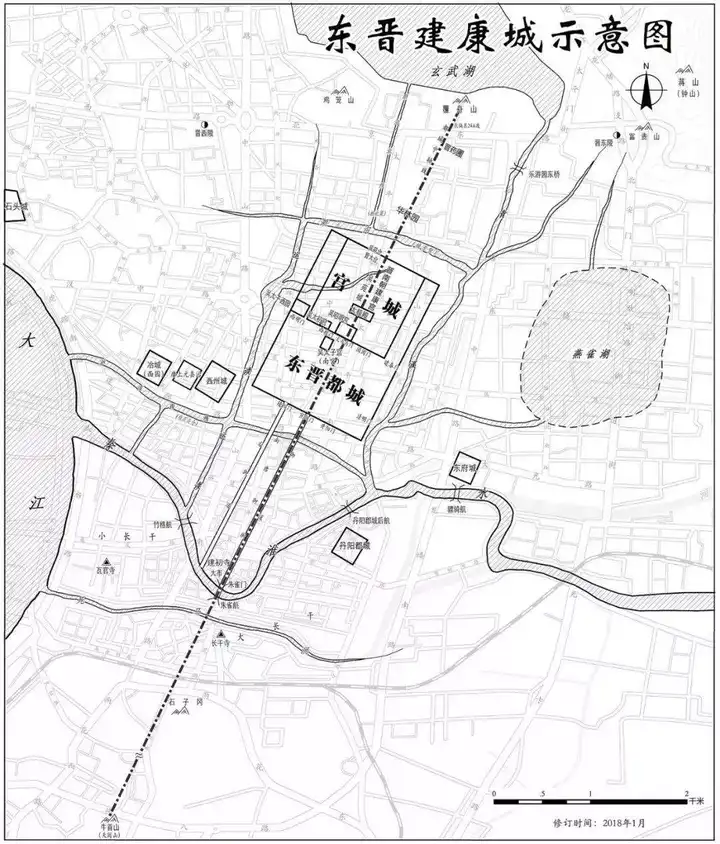

然而,从东汉末年的战乱开始,“江南”与“江东”的概念,开始混同,而这种混同,是以长江以南政治中心的东移为背景的。

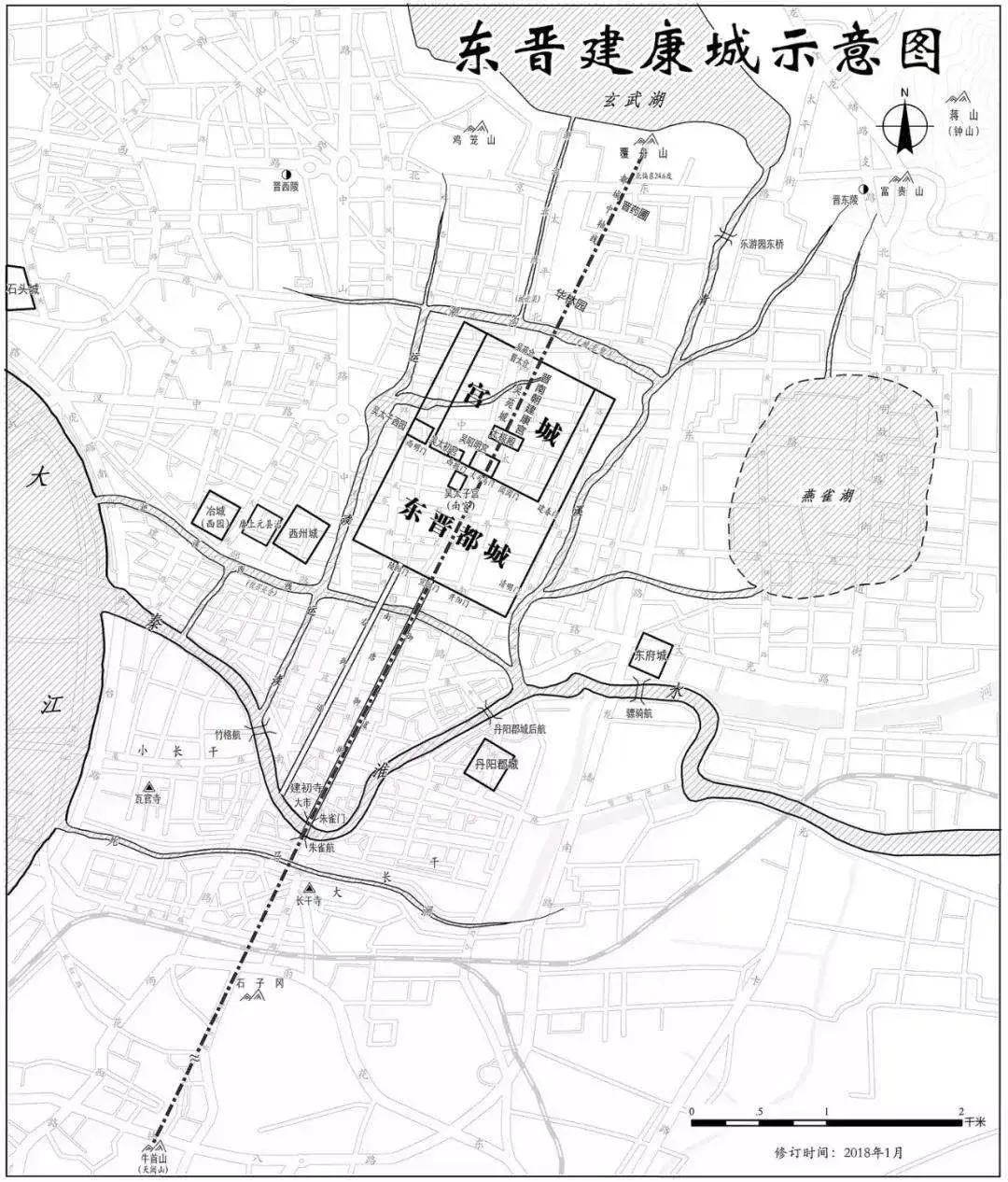

自东吴、东晋至于南朝,南方政权皆以建业/建康(今天的南京)为政治中心,数百年的分裂,使得“江南”一词在当时的语境中,增加了“江南政权”这一层含义。而作为江南政权的核心统治区域,以今天南京为中心的长江下游地区,常常成为“江南”一词的指代对象。从此,下游开始取代中游,“扬州”逐渐压倒“荆州”。

但这一过程,并不是一蹴而就的。

六朝时期,长江中游的军事地位,一直极为重要。前有孙权开府武昌(今湖北鄂州),后有桓玄、萧衍自中游起兵争夺皇位。

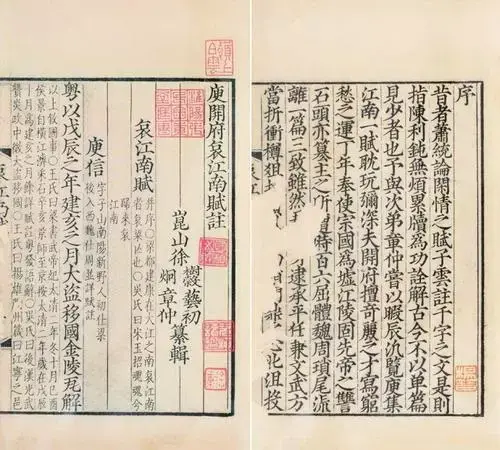

侯景之乱以后,西魏攻破萧梁重镇江陵,俘虏暂居江陵的梁元帝,文学家庾信以此为背景,留下传世巨作《哀江南赋》……围绕“江南”一词的归属,中游与下游,进行了长达数百年的拉锯之战。

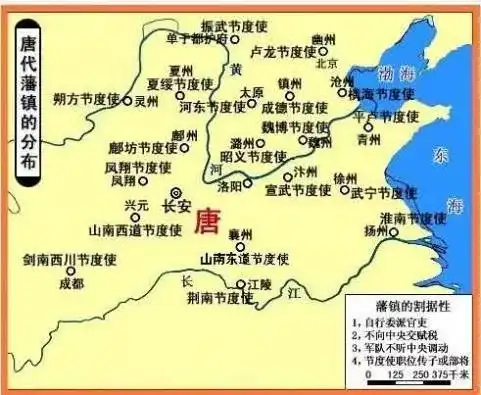

南北统一以后,唐朝设立了幅员辽阔的“江南道”,将中游与下游全部囊括在内。从某种程度上,可以看作是这漫长拉锯的结果。

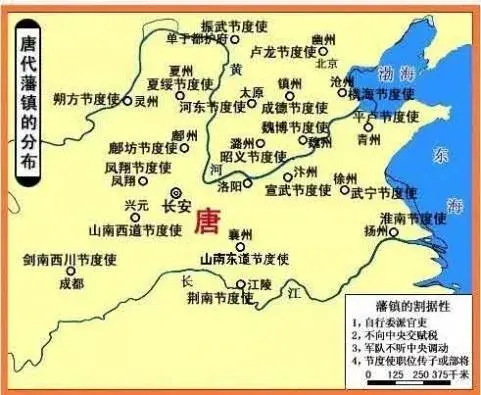

当然,如此广大的行政区域,管理上总有着相当的困难。最终,开元二十一年(733),唐朝将江南道分为江南东、江南西、黔中三道,分别进行管理。从此,中游与下游,再不曾同在一个行政区划中。

在从中游迁至下游以后,“江南”的具体范围,各个时期又有不同。

在节度使林立的唐代中后期,江南东西两道,又被划分为不同节镇。江南西道衍生出湖南等节镇,其余仍称江西;江南东道则衍生出浙西、浙东、福建等节镇。

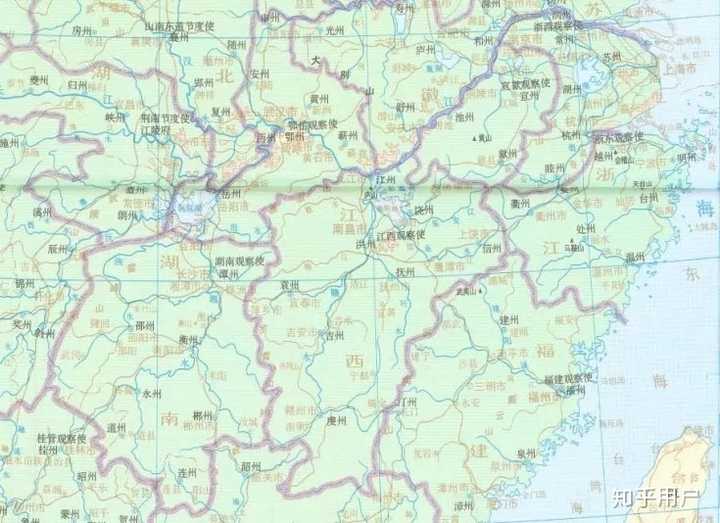

浙西一镇管辖今天江苏南部、浙江北部一带,包括苏州、湖州、常州、杭州、润州(今镇江)、睦州(今建德)等地。

浙东一镇管辖今天浙江东南部,包括越州(今绍兴)、明州(今宁波)、台州、温州、衢州、婺州(今金华)、处州(今丽水)。

从唐朝白居易《忆江南》中的苏杭两地,再到宋代“苏湖熟,天下足”的谚语,全部集中在浙西一镇。

自唐末五代到南宋,浙西、浙东两镇或分或合,总称“两浙”。这一地区,构成了两宋时期“江南”的核心区域,也总体符合我们今天认知中江南地区的范围。

特别是在宋室南迁之后,“江南”再次成为江南政权的代称,《元史》所谓“至元十三年,平江南”者是也,而南宋统治核心在以杭州为中心的两浙地区,此时的“江南”,便常常与“两浙”互为表里。

明朝建立以后,对浙西进行了拆分,苏州、松江、常州、镇江等地直隶南京,其余杭、嘉、湖等地归浙江布政司管辖,正式奠定今天的江浙两省边界。

清朝攻克南京后,废除其国都地位,在原直隶南京管辖的地区添设江南省,范围相当于今天江苏、安徽两省之和,这也是“江南”一词,最后一次存在于官方行政区划之中。

然而,明朝对浙西的拆分,不足以割裂“江南”各地的联系;清朝江南省的设立,也无法将长江以北纳入“江南”之中。明清语境中“江南”的核心范围,大致包括苏、松、常、镇、杭、嘉、湖、应天(江宁)以及后来从苏州分离出来的太仓直隶州。

这八府一州,既有江苏,又有浙江,早已超越行政区划的隔离。而广义的“江南”,还包括安徽的徽州、浙江的绍兴、宁波等地,与今天“吴语区”的概念,多有重叠,具备独特的经济、文化象征意义了。

《史记·货殖列传》中,有这样一句话:“江南卑湿,丈夫早夭。”

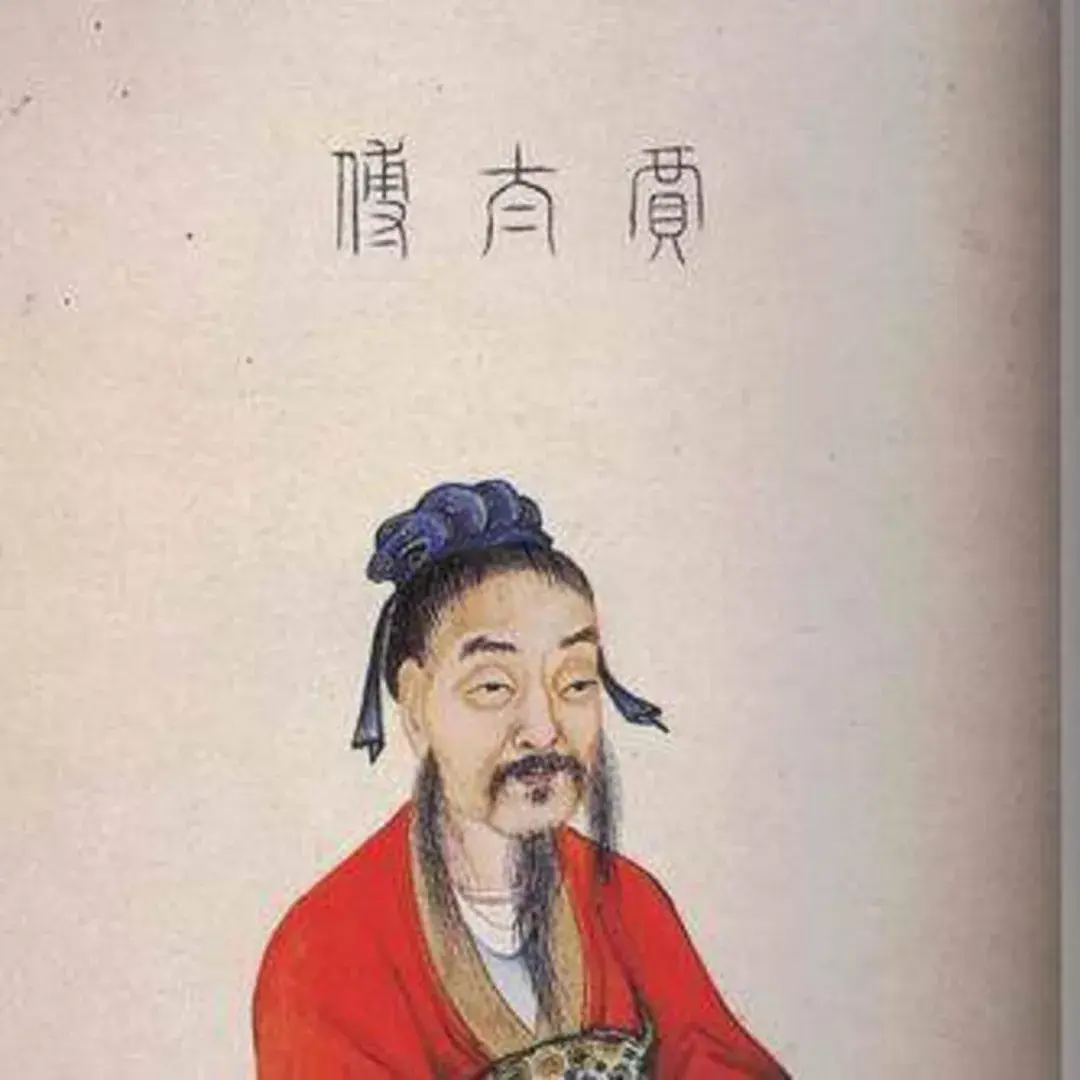

屈原获罪,放逐沅湘;贾谊遭忌,安置长沙。“江南”一词在指代长江中游一带时,常常是与“地广人稀”“尚未开发”“流放”“早夭”这些意象联系在一起的。即使到了唐代,贬谪永州的柳宗元,还留下了“永州之野产异蛇”的记载,其生活条件之艰苦,恐怕无须赘述。

至于现在的“江南”,当时的“江东”,条件也难与北方相抗衡。但自从六朝政治中心转向长江下游之后,上到门阀士族,下至普通百姓,大量的移民进入这一地区,进而促成了两个结果,一是经济的发展,二是文化的腾飞。

由此我们不难看到,一条大运河,将江南的财赋源源不断运往关中;两朝科举制,免不了要考盛行南朝的骈体文。

唐德宗时期藩镇作乱,攻破长安,朝廷流落汉中,全靠浙东浙西两镇的财赋沿运河送往汉中,唐朝的天下才得以延续了一百余年。

韦庄在天下将乱之时,感叹“人人尽说江南好,游人只合江南老”;钱镠割据两浙施政得当,以致“钱塘富庶盛于东南”。

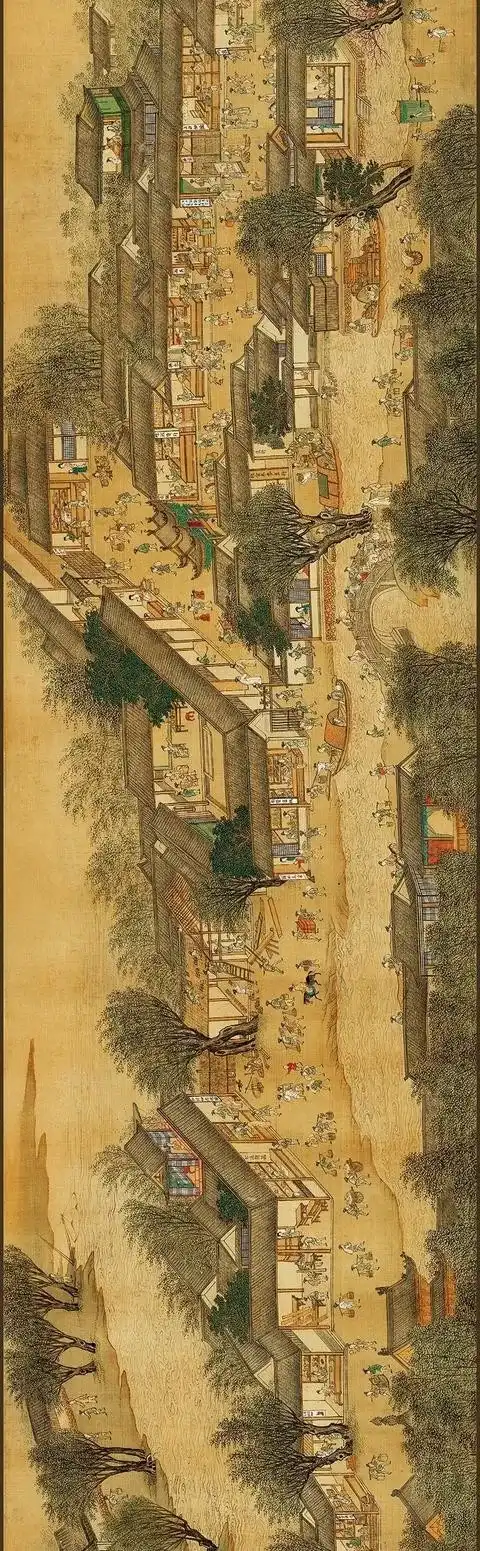

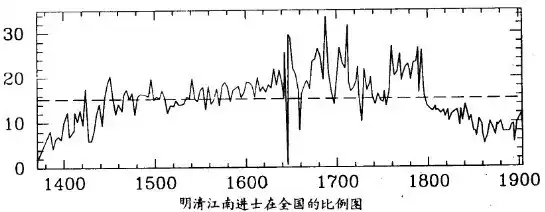

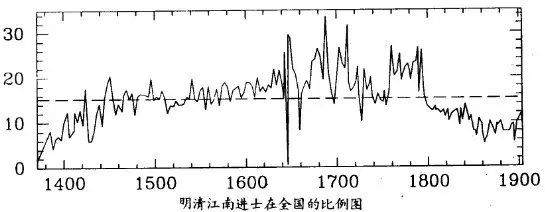

明清时期,江南地区在农业素称发达的基础上,工商业蓬勃发展,进而为史学界留下了“资本主义萌芽”这一重要命题。同时,江南八府一州也成为全国进士最主要的来源地,没有之一。

如此高的“成材率”,使得朝廷中江南籍官员的数量居高不下,与原本雄厚的经济、文化积淀相结合,江南一地,便具备了足以撼动全国的经济、政治、文化影响力。

这种影响力,一直持续到今天。

我们不难看出,“江南”一词的含义,完成了“三级跳”式的演变。从中游到下游,是“第一级跳”;从迁至下游到明确范围,是“第二级跳”;从明确范围到具备经济文化意象,是“第三级跳”。

然而,从古到今,“江南”一词的具体指向范围,从来不曾真正明晰,与今天的“吴语区”“包邮区”等概念,也不完全重合。以至于人人都知道“江南”所指的地理区域,却无法精准划出“江南”的边界。

人们约定俗成地使用一些概念,却没有处处都给予其精准的定义,一如我们今天说话一般。推究“江南”一词的源流,多是拥有话语权的人,站在此岸眺望彼岸的结果。

站在江陵的角度向对岸眺望,“江南”便指荆楚之南;站在北朝的角度向南方眺望,“江南”便指南朝腹心;站在全国的角度向发达地区眺望,“江南”便成了经济发达、文化昌明、碧波荡漾、草长莺飞的——“梦之彼岸”。